行基さん大感謝祭2024 実施報告

実施概要

奈良時代の高僧であり、東大寺大仏の造立に尽力した行基菩薩(668-749)(以下、行基さん)が和泉国大鳥郡家原村(現・堺市西区)に誕生してから、今年で 1356年を迎えました。行基さんは畿内を中心に、民衆のために、貯水池や港湾の整備、架橋や道路の構築などインフラ事業を実施し、宿泊施設である布施屋や道場を開いた人物です。しかし、その活動は行基さんの名前に比べるとあまり知られていません。

『続日本紀』天平2年(730)9月29日条に聖武天皇は詔で「近京の左側の山原に、多人聚集して妖言衆を惑わす。多きは則ち万人、少きは乃ち数千なり。かくの如き徒は深く憲法に違うなり」と平城京の東陵に民衆を集めて「妖言」をもちいて民衆を惑わしていた人物を糾弾しています。諸師の学説によれば、この人物は行基さんであると比定され、行基さんの活動の一端を感じさせる記述です。

この「近京の左側の山原」に一致する飛火野において行基さんを身近に感じる機会として「行基さん大感謝祭」を実施し本年で7年目となります。ご協力いただいた国土交通省近畿地方整備局、奈良国立博物館、奈良文化財研究所、自治体各位はじめ諸大寺、団体各位、殊には境内を快くお貸しいただいた春日大社様、東大寺様に厚く御礼申し上げます。

| 主催 | 行基さん大感謝祭実行委員会 |

| 共催 | 行基に学ぶ関西再発見の会(行基鍋) |

| 特別協力 | 春日大社、東大寺、喜光寺、氷室神社、唐招提寺、竹林寺 |

| 協力 | 鵤工舎、平川工務店、みちのく創生支援機構、(株)鈴木鋳造所 |

| 後援 | 国交省近畿地方整備局、奈良国立博物館、奈良文化財研究所 奈良県、奈良市 |

| 開催地 | 春日大社境内 飛火野(奈良市春日野町160) 奈良国立博物館仏教美術資料研究センター(奈良市登大路町50) |

| 開催日時 | 令和6年11月10日(日) 10:00~16:50 |

イベント内容

| 体験ブース等 | 11:00~15:30 ①棟梁直伝 宮大工教室 ②どぼく体験教室 ③新しい鋳造リアル体験 ④たこあげ体験 ⑤古代のボードゲームかりうち ⑥行基さん紙芝居・人形劇 ⑦開会式・氷置 晋青空ライヴ ⑧飲食テント&キッチンカー |

| 特別イベント | 11:00~15:30 行基霊場参詣 お砂踏み道場 11:30~15:30 行基鍋お振る舞い 直径1.3m、重さ88kgの大鍋使用 15:30~16:50 行基さんと一緒に大仏参詣 |

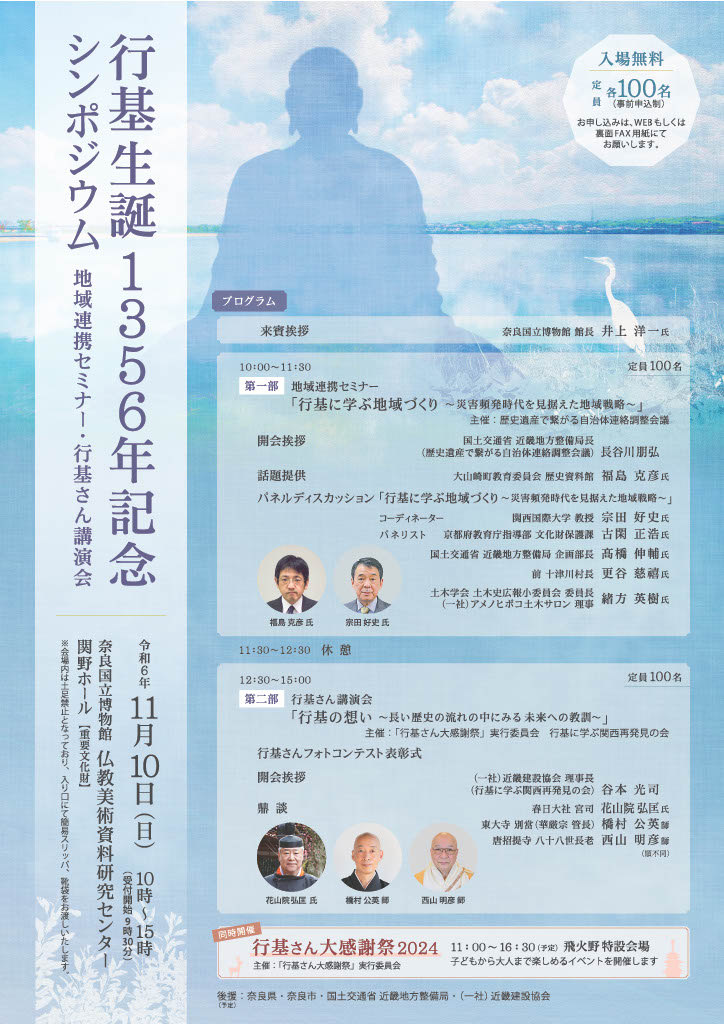

| 同時開催 | 10:00~15:00 行基生誕1356年記念 地域連携セミナー 行基さんフォトコンテスト表彰式 行基さん講演会 |

体験ブース等

①棟梁直伝宮大工教室

②どぼく体験教室

③新しい鋳造リアル体験

④たこあげ体験

⑤古代のボードゲームかりうち

⑥行基さん紙芝居・人形劇

⑦開会式・氷置 晋 青空ライヴ

⑧飲食テント&キッチンカー

特別イベント

行基霊場参詣お砂踏み道場

行基さんは、82歳のご生涯の間に、畿内に49ヶ寺の寺院を建立されたと伝わっています。現在も、寺籍を保つ寺院は9ヶ寺と考えられています。今年も、この9ヶ寺に加え、家原寺、往生院、竹林寺の3ヶ寺をはじめ、計50ヶ寺以上のご協力のもと、それぞれのお寺の境内のお砂をお分けいただき、一日だけのお砂踏み道場を設えました。

中央のテントには行基菩薩座像を安置してお砂を配し、各寺院のパネルも置きました。両側のテントにも同じくお砂とパネルをおいて参拝いただきました。

お砂踏みとは寺院の砂を踏んで参詣することで、その寺院、ご本尊をお参りしたことと同じ功徳をいただける信仰です。

そして、今回から「ぬり絵コーナー」を設けて、子どもたちも含め新たに興味を持ってもらう試みも始めました。

また、昨年の北限・南限探訪の旅でご縁を結んだ6ケ寺のなかの岩手県一関市の地蔵院からご住職と令夫人が会場にお見えになり、私たちはさらに新たなご縁を結ぶ事ができました。

『行基鍋』は、「行基さん大感謝祭」が発足した2018年に誕生しました。当時の東大寺管長さんの「行基さん大感謝祭の取組には種々多様な団体が集まっておられ、まぁ『行基鍋』みたいなもんですな」との一言から始まったのです。森妙子さんが試行錯誤の末にレシピを創案され、皆さまにお振る舞いされました。

「行基鍋」を記した史料はまだ見つかっていません。しかし「数千、多くは萬人を集め、妖言して衆を惑わす」と朝廷から糾弾された行基集団なら、折々に大鍋を囲み議論百出、団結を深めたに違いありません。

コロナ禍で途絶えていた『行基鍋』の復活を模索するなか、「もう少し面白く楽しい取り組みも考えてみたら」との春日大社宮司さんのご助言もあり、運営委員会での議論が大いに盛り上がりました。東北に色濃く残る大鍋を使った「芋煮会」ですが、いまや東北にとどまらず全国に知られる山形の「芋煮会」の大鍋を飛火野に持ち込めないかというのです。

東北で鋳造された大鍋(鋳造制作協力:みちのく創生支援機構、KK鈴木鋳造所)を用いて提供される『行基鍋』を、往時の首都・奈良の飛火野の地でお楽しみいただけるなら、これにすぎる喜びはございません。

このようにして、当日500食を用意してお振る舞いを実施しました。天候にも恵まれて用意した500食が入った大鍋は多くの皆さんに喜ばれたようで1時間で空になってしまいました。

脇に置かせていただいた募金箱にも多くの浄財をお寄せいただきました。

来年の第8回行基さん大感謝祭に役立てたいと思います。ありがとうございました。

地域連携セミナー シンポジウム・行基さんフォトコンテスト表彰式・行基さん講演会

5月~フォトコンテストを案内(チラシの表・裏)

新聞社3社・テレビ2社ほかタウン誌・広報紙で告知や紹介がされました。

(新聞紙面やテレビ放送のキャプチャーは著作権の都合上掲載できません。)

行基さん大感謝祭実行委員会

事務局:奈良市元林院町9まんぎょく内