寄稿「西大寺の行基さま」

「西大寺の行基さま」

真言律宗総本山 西大寺

執事長 辻村泰範

西大寺の東門を入ると、右手に四王堂が見えます。西大寺が創建された時に最初に建立されたお堂です。残念なことに創建時の建物は既になく、現在は再建されたお堂ですが、少し小高くなっているお堂の基壇は創建当時そのままの位置にあります。

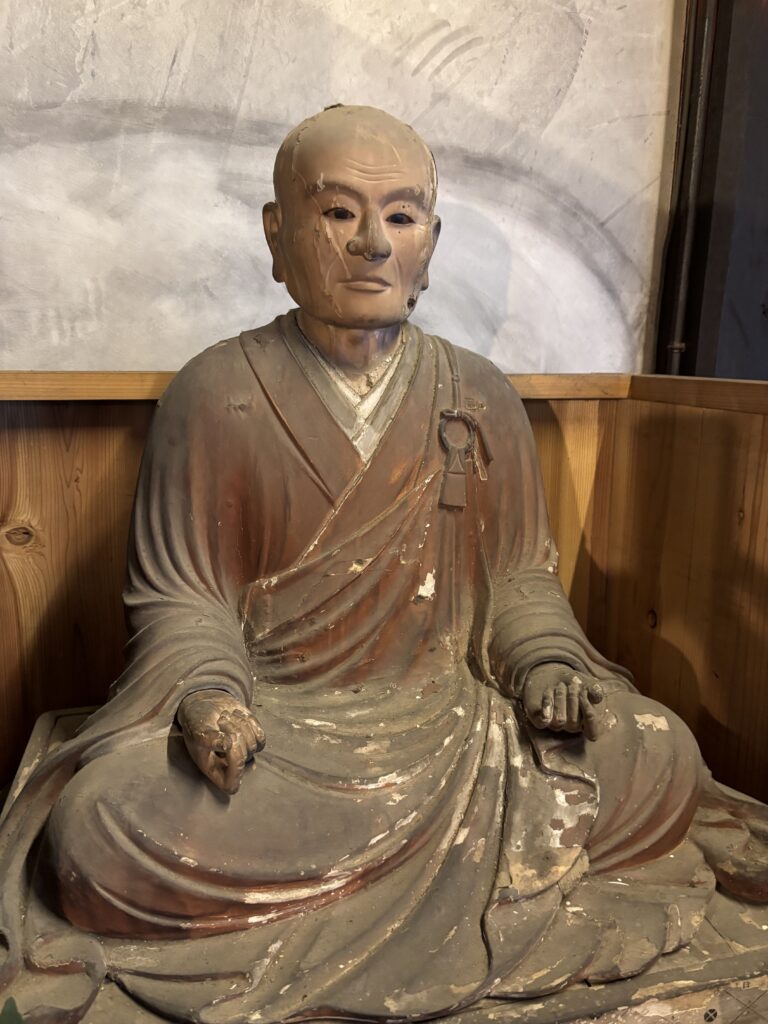

お堂に入ると、正面にご本尊の十一面観世音菩薩立像(重要文化財)の大きなお姿が聳え立ち両側に創建時そのままの邪鬼(重要文化財)を踏みつけた四天王(重要文化財)がご本尊をお守りしています。

お堂の裏に回ると三体の坐像と百万塔がお祀りされています。この三人の方は西大寺にとって大変重要なご縁の方々です。

喜光寺中興の祖戒月(かいげつ)和尚、行基菩薩、道鏡禅師です。

道鏡禅師坐像は、西大寺の創建に関わった禅師のその功績を称え復権の願いを込めて東京芸術大学名誉教授で奈良県立美術館館長の籔内佐斗司先生が製作されたお像で、道鏡を知る会の皆さんにより西大寺に奉納されたものです。

禅師の隣に喜光寺中興の祖戒月和尚と行基菩薩像が御祀りされています。

喜光寺は奈良時代に行基菩薩によって創建されたと伝えられ、行基菩薩は晩年を喜光寺で過ごし、天平二十一年(749年)二月二日同寺の東南院でその生涯を閉じられたという由緒深いお寺ですが、平城京の他のお寺と同様に、平安遷都後は荒廃していました。鎌倉時代になって西大寺の興正菩薩叡尊とその弟子性海(しょうかい)によって復興されたのですが、またまた戦火等に遭ってしまいました。戒月和尚は江戸時代に入って行基菩薩由緒の喜光寺復興を祈念発願してその堂宇の復興を遂げられたのです。

戒月和尚の弟子寂照(じゃくしょう)は師匠と共に復興に尽力し、喜光寺の住職を継ぐと共に行基菩薩像を作って厨子に納めてお祀りしたのです。

重要文化財に指定されている本像は、左手に如意を持ち右手に払子を持つ姿に表され、畳座の台座の裏に「南都菅原清涼山 奉再興 享保十五庚戌冬十二月二十五日 開山行基大菩薩影像 喜光寺住寺小苾葱寂照」の墨書があり、享保十五年(1730年)に寂照によって作られた喜光寺の行基菩薩像であることがわかります。喜光寺の復興を任された興正菩薩は大変な行基菩薩の信奉者でもありました。そんなご縁で喜光寺は永く西大寺の末寺として位置付けられていましたが、特に明治元年の神仏分離令によって住職は還俗、仏像宝物等は売却飛散してしまうことになりました。西大寺末の多くの寺でも同様のことがあったと思われますが、この時に戒月和尚坐像、行基菩薩坐像が本山の西大寺に移されたものと思われます。喜光寺には、行基菩薩像を収めた厨子が今も残されていて、寂照の同じ墨書が残っているそうです。

鎌倉時代に西大寺を復興した興正菩薩叡尊一門の先駆的な社会事業は行基菩薩の跡を追ったと言われているのですから、西大寺にとっても大変大事なお像だということになります。