行基さん塾「行基の為奈野開発~昆陽池と給孤獨園~」

行基さん大感謝祭実行委員会ではグループ活動の一つとして「行基さん塾」を有志で開いています。こちらは、「行基の為奈野開発~昆陽池と給孤獨園~」の第3回として、伊丹市都市活力部まち資源室文化振興課文化財担当主幹の中畔明日香氏を先達に、伊丹市を中心に猪名川町木津まで足を延ばしたフィールドワークを行った時の報告となります。どうぞご覧ください。(開催日:2024年5月11日)

目次

参加者

尾田栄章塾長、中畔明日香(伊丹市都市活力部まち資源室文化振興課文化財担当主幹) 古閑正浩(京都府教育庁指導部文化財保護課主査)、森宏之・宇野宏司・駒二三男 計6名

《猪名川町木津》

10時前にJR川西池田駅に集合し、中畔さんを先達に、ジャンボタクシーを利用して行基さん所縁の地巡りを開始した。先ずは尾田塾長が長年探訪を望まれていた行基年譜の天平2(730)年に記載のある楊津院(河辺郡楊津村)の痕跡を猪名川町木津に訪ねた。県道12号を30分ほど北上、町立ふるさと館に駐車して近くのお寺を訪問。楊津院の跡地に建っているかもと想像しながら向かった現在のお寺は龍祇山天澤寺という浄土宗のお寺で、庭掃除をされていたご住職に尾田塾長が伺ったところ「楊津院の跡地に建っているともいわれているが、私が来る4年前までの約10年は無住寺だったし、今の建物は昭和の初め頃に建ったが、何時の火事か不明だが、火事で焼けて資料となるものが何も残っていない。少なくとも室町時代には寺が存在していて真言宗のお寺でした。」とのことで、「行基さんとのご縁は寺の歴史からは窺えないが、猪名川町史には行基さんと関係があるかどうかまでは知らないが、関わる記録があるようです。」とのお話を拝聴した。

現在流れる猪名川まで直線距離で200米ほど離れている天澤寺は右岸側の山裾に位置し、洪水被害を避けて立地していることが良く読み取れる。

また年譜年代記が伝える楊津院は、為奈野開発に関連する6カ所の池・3カ所の池溝などの築造に関連する嶋(昆)陽施院等の施工に1年先駆けて起工されているのは、その事業に必要な木材調達の為の施設であろうとする尾田塾長の考察は、周りの山の様子からも、この地に木材搬出用の寺院である楊津院があっても何ら不思議ではない景観であった。山の美味しい空気をいっぱい吸い込み5月の陽光を十分に浴びたあと、目的とする施設などが多く待つ伊丹市内に向かった。

≪尾田の見解を追記します≫

現地には、『木津』の地名が各所に色濃く残り、天澤寺に隣接して『楊津(ヨウシン)小学校』が存在している。それだけに年代記が伝える『楊津院』との繋がりを色濃く感じさせる。少なくともこの地に『津』が存在したことは間違いなく、それも木材と関連する『木津』である。それだけ大量の木材を猪名川下流部で必要とする事業となると、給孤独園を伴う猪名野開発以外には考え難く、行基集団との繋がりが浮かんでくる。

また天澤寺の立地を考えても、猪名川の洪水氾濫の脅威に十分配慮しており、行基が淀川左岸の開発で設けた寺院(道場)の立地条件にも合致している。

尾田としては、今回の現地視察で『楊津院』の所在地として、この地が相応しいとの考え方を深めたが、楊津小学校の名称の由来など、検討すべきことは残されている。

《昆陽下池跡・同溝、春日神社@旧池尻村》

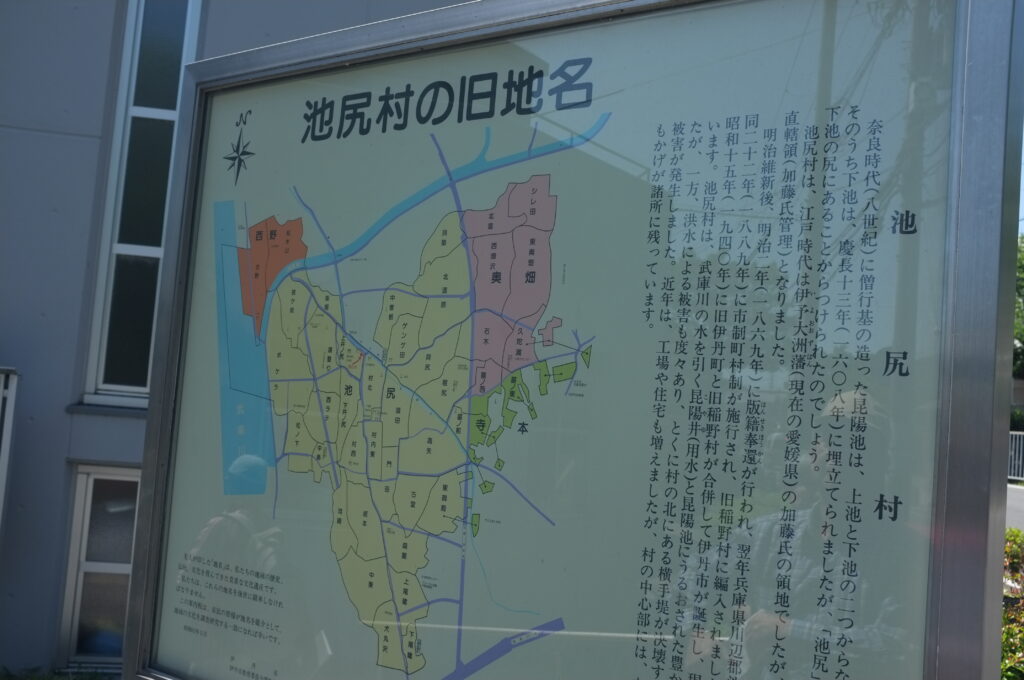

宝塚市と伊丹市の市境での昼食後、江戸時代初めまで存在した昆陽下池の池尻地区を訪ねた。伊丹市地域交流池尻文化センターがある池尻6丁目と同3丁目の境界の地点、昆陽下池の堤防跡といわれる一段高くなった、現在は道路になっている堤跡の外側(南側)にあたる地点で水量豊かな導水路を確認した。この導水路は、現在の天神川と天王寺川の合流地点から下流(天王寺川)に当たる大樋橋の当たりから取水して、この後通ることになる旧有馬道の横を流れて尼崎市の庄下川に繋がっているとのことである。昆陽下池を廃したのは、武庫川から直接取水する「昆陽井(こやゆ)」を整備したためで、その水掛り域は下池と同じである。昆陽井は西野村北端で武庫川から取水し、天神川を掛樋で越えていた。近代(時期不明)以降は天神川の下(大樋橋付近)を潜り、旧池尻村域では下池堤跡・古代有間道に併走し昆陽井は走る。寺本村内に入ると南下し、昆陽寺の寺域を巡り、山門前へと続く。

ここでは、また、池尻文化センターの前に設置してある旧池尻村の旧地名が書いてある地図看板を見て昔の様子を想像してみた。このように過去の情報がきちんと誰の目にも見える形で管理されていることに、奈良や京都ではこうした設置が難しそうな状況を感じるだけに、記録として遺すことの大切さや、その意味するところを改めてかみしめた。その後、地域住民の守り神となっている、池尻文化センター裏にある、春日神社を訪ねた。境内の碑文には「抑々当神社のご鎮座は今を去る約1200年前聖武帝の勅を奉し、僧行基が猪名野笹原開耕の砌、昆陽池(上池)、下池(神社の北側)を造り、水利農耕を指導し憬独田を造り衆人を救済せられ、それに従った里人たちが池尻衆族の大死である。奈良春日大社皇大神のご分霊を祀り並びに下地鎮護の宮として辨財天女を奉斎し神祇仏法両方式によって氏神社として齋き奉ったのが当神社の創りであります。昭和52年の始め往昔より住み仕えられた夫々の象漸のご神意に叶い社殿を造営し神霊を勇め奉り池尻鎮護の宮として永えに鎮ぬ奉りてご加護をたれ賜わんことを乞い願うものなり 昭和62年11月吉日 春日神社由緒略記」とある。

《古代有馬道から昆陽寺》

池尻に続いて、昆陽下池の堤防跡の旧有馬道に繋がる道路を、昔を想像しながら通る。有馬道は歴史的には4つのルートがあったとされ、伊丹を通るこの道は歴史も古く、羽柴秀吉が三木城を攻める折に有馬温泉から三木まで延長整備したことによって姫路から京への最短ルートとして利用されるようになったという。通った旧道は水路が横にあるため狭く、今では車の交互通行が難しい。昔からとすれば荷車等もすれ違うのが困難だと感じたが、昆陽井の整備と道の関係など、今回の探訪記をまとめる段階になって、中畔さんにしっかりお訊きすればよかったと後悔している。さて、次は行基49院のひとつである昆陽寺を訪ねた。昆陽池等の造築に伴って、天平3(731)年に工事事務所として建てたのが昆陽施院であり、これが天平5(733)年には聖武天皇の勅願寺となって伽藍が整備されて36坊の子院を持ち、周辺の開墾による荘園化によって強固な経営基盤を作ったとされている。天正7(1579)年に織田信長が荒木村重の有岡城を攻めた戦乱に巻き込まれて焼失したが、後に再興され江戸時代には9つの塔頭を有していたといわれる。今も伊丹の街中にしては広い敷地を有する立派なお寺で、本尊の薬師如来像は行基の自作と伝えられているそうだ。

昆陽寺の地は古代有間道と山陽道駅路の交叉する地点であり、近年古代史の研究者間では昆陽施院ではなく、設けられたのは布施屋と推定しています。武庫川・猪名川とも架橋されておらず、増水すると徒歩渡り出来ず、足止めを余儀なくされ=その休憩・休息の施設では無かったか?(中畔)

《昆陽池から瑞ケ池、そして伊丹廃寺》

昆陽寺から伊丹のシンボルでもある昆陽池へ向かう。時間の関係で車中から池を眺め、現在、昆陽池公園として整備された施設の一つ、昆虫館の入口前で、昆陽池(上池)の水の流入口に関する説明を中畔さんから受けた。そして車中からこちらも大きな瑞ケ池を眺めて伊丹廃寺跡に向かう。奈良時代前期の創建と推定されている伊丹廃寺であるが、この地に古代寺院跡があることは近世から知られていて礎石や瓦が見つかっていた。昭和33(1958)年に塔の水煙が出土したのをきっかけに発掘調査が京都大や神戸大等の協力で行われた結果、東に金堂、西に五重塔を配置してこれらを回廊が囲む法隆寺と同じ伽藍配置の寺院跡だとされた。回廊外には講堂らしき建物が、伽藍の東側には創建と同時期の建物群が確認されている。伽藍の広さは、現在、北側に位置する陸上自衛隊伊丹駐屯地敷地内の一番南寄りの建物の中程までに達する広さがあって、南側の民有地も買い上げて発掘調査をして、現在国指定の史跡公園ではあるが、出来ることなら全容を明らかにしたいと中畔さんは将来への展望を大きな期待を込めてお話になった。中天より少し西に傾いた太陽の日差しのもと、伊丹廃寺のベンチに腰掛けて中畔さんからいただいたお三時の地元酒まんじゅうはなかなかの美味だった。

《臂岡天満宮》

次に向かったのは臂岡天満宮で、行基との直接の繋がりは薄いが、この辺りの地形が伊丹台地が張り出したところで臂のような形を伴うので地名に臂がついているとのこと。この辺りから南西に向けては低くなっているので、昆陽池(上池)や下池、そして瑞ケ池など行基が造築した5つの池の一つがこの辺りにあっても不思議ではないと中畔さんは考えておられる。ここから、伊丹市を縦断する様に国道171や旧西国街道を横切り、市の南端に近い次の目的地である御願塚古墳へ向かう。

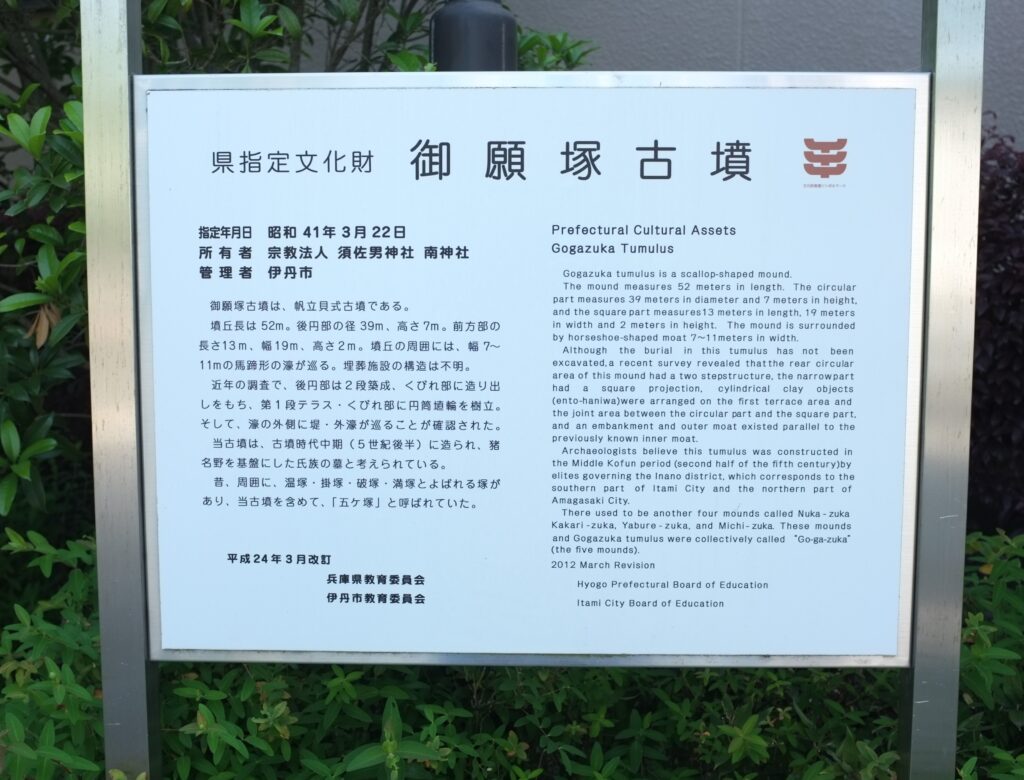

《御願塚古墳》

今シリーズの第1回で中畔さんからお話いただいた、道路を挟んだ向かい側に行基像が立つ御願塚古墳を訪ねた。現在の尼崎市の塚口辺りまでに点在する古墳群の北端に位置するとみられる御願塚古墳は推定で5世紀後半の築造とされる。周りに4つの倍塚があった関係で本体の古墳と合わせ「五ケ塚」と呼ばれていたものが「御願塚」になったとされているようである。倍塚は明治以降の鉄道敷設のための土盛り用の土として使われたとのことだが、残った御願塚古墳の被葬者は当時の地方豪族猪名部であるとする説が有力とのこと。伝承では、この古墳の前で昆陽池の造築を指導した行基が事業の完遂を祈願したので御願塚となったという地名が付いたとのいわれもある。県の史跡・文化財指定を受けている関係か、綺麗に整備された古墳の頂上に登り、そこにある南神社(南之神社)からは周りの景色がよく見えた。また、古墳の周りの濠は泥などの堆積物が少し多かったが、水鳥のための小さなサンクチュアリとなっているようで、鴨らしきつがいが見られた。道路を挟んだ向かい側に地元の篤志家が建てた行基像を拝見し、次の目的地である猪名寺廃寺の跡へ向かった。

《猪名寺廃寺》

伊丹市から隣の尼崎市に入り、先ほどの臂岡天満宮と同様に住宅街の狭い道を経て猪名寺廃寺跡に到着。猪名川の分流である藻川の西岸の洪積台地上に、今は佐璞丘公園(さぼくがおかこうえん)と名付けられている場所に国の史跡に指定されている猪名寺廃寺跡がある。中畔さんからは、ここに「給孤獨園」があったと思われるという説明があった。昭和33(1958)年までの発掘調査の結果、東に金堂、西に五重塔という伊丹廃寺同様の法隆寺様式による伽藍配置の大きなお寺であったらしい。創建は飛鳥時代後期の白鳳時代とされている。伽藍は天正6(1577)年に荒木村重と織田信長の戦乱によって焼失した。昆陽寺より2年早く廃寺になったと推定されている。廃寺跡の一角に宝暦7(1756)年に再興された法園寺があり、これを猪名寺廃寺とする考えもあるようだが、その両寺の境界に塔心楚の大きな石が行き場のない状態で置かれていた。一方、廃寺跡から出土した埴輪類から寺院が建つ前にも古墳や住居があったと推定もされている。当時から藻川が存在したかどうかは判らないが、ともかく猪名川に近い高い台地の上の場所であることから、昔から洪水被害を避けられる場所であった。かつてはこの台地から大坂上町台地の難波の宮が望めたであろうということである。たしかに、公園前の道を藻川の方に坂を下るとその高低差が10米以上もありそうな、感覚的にも十分判る結構な高低差であった。この後は最終目的地である神崎に向かう。

《神崎》

川西池田駅で電車を降りて、車で最初に向かった猪名川町木津の楊津院跡は尾田塾長が昆陽施院建設の1年前であるという差を基に主張される木材切り出しのための院としての楊津院であるが、古代史学問の世界では少し分が悪いようである。中畔さんからご提供いただいた尼崎市立地域研究資料館の紀要「地域史研究」の第37巻第1号(平成19年9月)の「行基設置の楊津院と河尻」(西本昌弘氏)では、猪名川と三国川の合流点近くの河尻地域に畿内の海上交通の要衝の一つとして設けられたのが楊津院であるという考えである。大輪田泊から難波津に向かう船舶によっても河尻は大いに利用されたとのことであるが、行基による楊津院の開設はそうした交通体系の整備に大きな足跡を残したという。氏は「楊津院の遺構は未確認であるが、尼崎市内の神崎から西川にかけての神崎川沿いにその痕跡が残されている可能性は高く今後の調査の進展を見守りたい。」とする。神崎川の訪ねた地点には、川の往来を無事へと導く灯台替わりの大きな灯籠=「金比羅さんの石灯籠」があった。説明書きでは神崎津の商人が中心となって海上交通の無事を願って建立したとのことで、かつては高灯籠であったとのことである。河川改修によって現在の場所に移されたとある。

《古閑さん感想》

天平二年に建設された柳津院の比定地は、猪名川流域に所在する二つの柳津の地名が候補にあげられる。今回、両者を訪ねた。柳津院造営は、伊丹台地の開発へ着手したことを示す崐陽施院造営の前年にあたる。いずれも河辺郡に位置する。伊丹の開発は五つの池と二つの池溝を造営する大土木事業であり、上流の猪名川町の柳津院候補地は、木材確保の拠点として相応しい位置にある。

一方、天平三年は、兎原郡の船息院と同尼院が造営され、これに関わって大輪田泊の整備もなされている。また善源院や高瀬橋院など、淀川下流域の諸院造営もなされる。これらは難波宮を取り巻く水上交通の整備という一つの像で結びついている。もう一つの柳津院の候補地である尼崎は、三国川の河口に所在し、水上交通網の要地に当たっている。したがって、難波宮周辺整備の脈絡とも整合的である。

柳津院の二つの候補地は、発掘調査で裏付けが得られていないことに留意すべきであろう。現段階では、対立させても速断するのではなく、両者の可能性に考慮して後考を期待する方が、将来につながるのではないか。二つの候補地を訪ねてそんな感想を抱いた。

《まとめ》

今回のフィールドワークでは現場を見て実感するということの大切さを、また学べたと思います。私たち塾生には喜ばしいことでありましたが、それと共にまだまだ現地を訪ねる必要性も大いに実感できました。とりわけ、楊津院の場所の比定に関して、今回も同行いただいた古閑さんが「二か所あっても不思議ではないが、後の発掘調査の裏付けを俟つのが大事かと思う。」との専門家の言は留意すべき部分であろうかとも考えます。一方、伊丹市内の史跡に関しても、今回、廻りきれなかった場所もあり、いずれ現地フィールドワークの二回目を実施したいと思っています。次回6月の内容については塾長とも相談の上で早急にご案内致しますが、せっかくの今回の機会でしたので、遺跡遺構のそれらについてまた説明を中畔さんや古閑さんから頂戴出来れば今回の現地調査が今後にさらに活きるのではないかと思っています。

本人の能力不足や他用にも紛れ、録音したデータも参照しながらあちこちから資料を引っ張ってという、当日の状況を思い出しながらの記述になってしまい、ずいぶん時間を頂戴してしまいました。申し訳ありませんでした。

文責/駒 加筆修正/中畔、尾田(加筆)、古閑(感想)

参考書籍

参考書籍:尾田栄章著書「行基と長屋王の時代」、中畔さんご提供「昆陽池の今昔~行基集団が整備した猪名野」、「伊丹市埋蔵文化財マップ」、「北摂里山サイクルマップ」